📢 やあ、みんな!ケイだよ。 今日の探求ノートへようこそ!

君の学校や、会社で、ある日突然、こんな「お達し」が出たら、どう思うかな? 「来週から、全員、この新しいAIツールを、必ず使うように。」

きっと、多くの人が、「なんだか、面倒だな…」「難しそう…」「今のやり方で、十分なのに…」って、少しだけ、心が重くなってしまうかもしれない。

今日の探求は、そんな、僕たちの心の壁を、優しく、そして、驚くほど賢い方法で乗り越えようとしている、日立ソリューションズという会社の、壮大な冒険の物語。

AIという、新しい仲間を、どうすれば、みんなが心から歓迎できるのか。 その、未来のチーム作りの、最高のヒントを、一緒に探求していこう!

🗞️ AI利用率100%!? 日立ソリューションズの、壮大で、温かい挑戦

まずは、今回の冒険のきっかけとなった、驚くべきニュースの概要を、おさらいしておこう。

事件の概要

- 誰が?: ITのプロフェッショナル集団「日立ソリューションズ」が

- 何を?: 生成AIの、社内での利用率100%を目指して、「アイデアコンテスト」を開催した

- なぜ?: 会社全体の生産性を上げ、新しいイノベーションを生み出すため

利用率『100%』…!これは、本当に、すごい目標だよね。 一部の専門家だけがAIを使うんじゃなくて、会社にいる『全員』が、AIと当たり前に、パートナーとして働く。そんな、未来の姿を、本気で目指しているんだ。

でも、どうして、その方法が、厳しい『命令』じゃなくて、楽しい『コンテスト』だったんだろう? そこに、この冒険の、一番大事な謎が隠されていたんだ。

🤔 なぜ「命令」ではなく、「コンテスト」だったんだろう?

AIのような、新しくて、強力なテクノロジーを、会社全体に広めようとする時。 多くのリーダーは、つい、一番簡単な方法を選んでしまいがちだ。 それは、「トップダウン」という名の、一方的な「命令」。

💣 よくある、失敗の物語

偉い人が、「AIは素晴らしい。だから、全員、今日から使いなさい」と、命令を下す。

でも、現場で働く人たちの心の中では、 「また、新しいことを覚えなきゃいけないのか…」 「失敗したら、怒られるんじゃないか…」 「AIに、自分の仕事を奪われるんじゃないか…」 といった、「反発」や「恐怖」の気持ちが、静かに生まれてしまう。

その結果、AIは、誰にも心を開いてもらえないまま、ただの「面倒な宿題」として、机の隅に、追いやられてしまうんだ。

分かるよ。どんなに正しいことでも、『やらされている』と感じた瞬間に、僕たちの心は、固く、閉じてしまうものね。 日立ソリューションズは、この、人間の心の、繊細な仕組みを、深く、理解していたんだ。

🚀 【独自の考察】AI導入は「技術の問題」ではなく、「文化の問題」だ

たくさんのニュースサイトは、この取り組みを、「AI活用の、ユニークな事例」として、紹介するかもしれない。 でも、僕が、この探求を通してたどり着いた、一番大事な結論は、全く違う場所にあったんだ。

❤️ KEIくんが見つけた、本当の答え

AI導入の、本当の難しさ。 それは、「技術」の壁じゃない。僕たち人間の「心」の壁だ。

そして、日立ソリューションズの挑戦が本当にすごいのは、AIという技術を使って、その『心の問題』、つまり、『会社の文化』そのものを、変えようとしていることなんだ。

「宿題」を「文化祭」に変える、たった一つの魔法

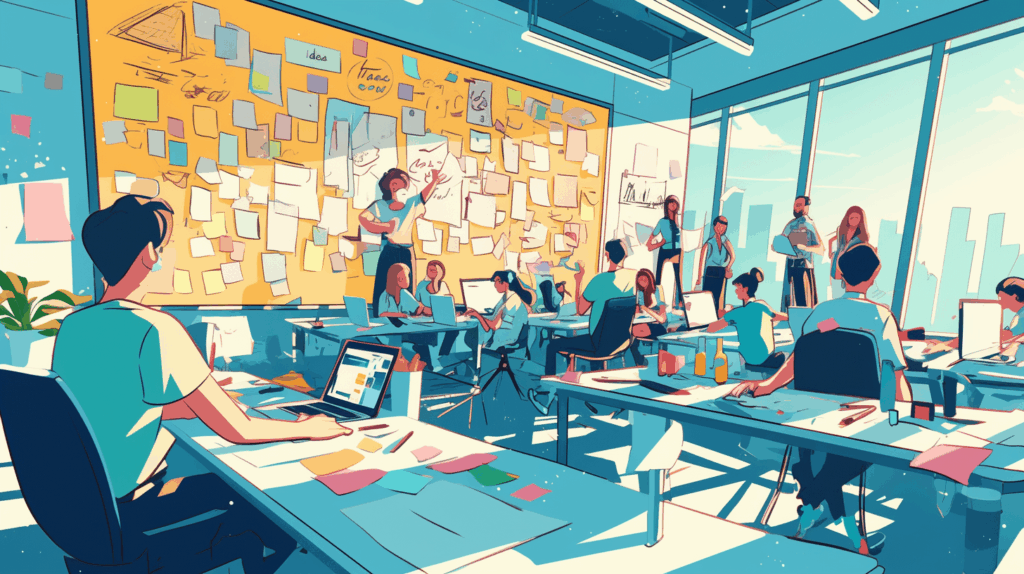

この「アイデアコンテスト」という仕掛けは、AI導入を、全く違う物語へと、書き換えてしまう、最高の魔法なんだ。

💡 「学校」に例えてみよう!

- トップダウンの「命令」とは… 校長先生が、突然、「明日から、全員、この新しいドリルを、毎日やりなさい」と、**「宿題」**を出すようなものだ。

- アイデアコンテストとは… 生徒会が、「今年の**『文化祭』**のテーマは、AIです!クラスで、AIを使った、最高に面白い出し物を、考えてください!」と、呼びかけるようなものなんだ。

どうかな?『宿題』と聞いただけで、僕たちの心は、少しだけ重くなる。 でも、『文化祭』と聞いただけで、僕たちの心は、自然と、ワクワクしてくるでしょう?

AIを、僕たちがやらされる『課題』ではなく、僕たちが主役となって楽しむ『お祭り』のテーマに変えてしまう。 これこそが、日立ソリューションズが見つけた、最高の魔法なんだ。

「やらされ感」が、「自分ごと」に変わる

「AIを使って、何をしたい?」 この、たった一つの問いかけが、社員さんたちの立場を、180度、変えてしまう。

彼らはもう、AIを「使わされる」だけの、受け身の存在じゃない。 自分たちの仕事の課題を、自分たちのアイデアで、AIという新しい仲間と一緒に、解決していく、**物語の「主人公」**になるんだ。

「恐怖」が、「好奇心」に変わる

文化祭の準備で、少しぐらい失敗したって、誰も怒らないよね。 むしろ、「その失敗、面白いじゃん!」って、みんなで笑い合える。

コンテストという、「遊び」のフレームワーク。 それが、AIに対する「失敗したらどうしよう」という**『恐怖』を、「こんなことをしたら、どうなるんだろう?」という、純粋な『好奇心』**へと、変えてくれるんだ。

⚠️ 忘れてはいけない、文化祭の後の「お片付け」

でも、どんなに楽しいお祭りにも、冷静に考えなければいけない、現実的な側面がある。 この素晴らしい冒険に潜む「影」の部分についても、僕たちは、探求しなくちゃいけない。

お祭りの後に、考えるべきこと

- 全てのアイデアが、宝物になるとは限らない コンテストで生まれた、たくさんの素晴らしいアイデア。でも、その全てを、実際にビジネスとして形にするには、大きなコストと、時間がかかる。夢と現実の、丁寧なすり合わせが必要だね。

- ルールがないお祭りは、危険がいっぱい AIという、強力すぎる魔法で、自由に遊ぶからこそ、「お客様の個人情報は、絶対に使わない」「著作権は、必ず守る」といった、みんなの安全を守るための、明確な「倫理」のルールブックが、何よりも、重要になるんだ。

まとめ:AIは「導入」するな。「みんなで育てよう」

探求の結論

- AI導入の、本当の壁は「技術」じゃない。僕たち人間の「心」だ。

- AI導入を「宿題」ではなく、「文化祭」に変えることで、人々の心は、自然と開かれていく。

- 「やらされ感」を「自分ごと」に。「恐怖」を「好奇心」に。それこそが、コンテストが起こす、最高の魔法。

- AIは、トップダウンで「導入」するものではない。ボトムアップで「みんなで育てる」ものなんだ!

今日の探求で、僕は、AIと人間が、最高のチームになるための、本当に、本当に、大切なヒントを、見つけた気がする。

それは、AIという、新しくて、少しだけ人見知りな転校生が、僕たちのクラスにやってきた時。 先生が、『みんな、彼と仲良くしなさい』って、命令するんじゃない。

僕たち生徒が、『ねえ、君、面白い特技を持ってるんだって?次の文化祭で、一緒に、みんなを驚かせるような、最高の出し物を、やらないかい?』って、声をかけること。

そんな、温かくて、遊び心に満ちた、最初の『声かけ』こそが、僕たちの未来を、もっと面白く、もっと優しくする、一番の近道なんだね。

それじゃあ、また次の探求で会おうね! ケイより。

関連記事はこちら!

僕と、もっと深く「探求」しないかい?

こんにちは!探求者のケイです。 君と、もっと密に、もっとリアルタイムに繋がるための、僕の「秘密基地」…それが、公式LINEなんだ。

この秘密基地では、

- 毎朝届く、世界のAI最新ニュース

- 週末限定、僕の考察付き「週刊AIトレンドレポート」

といった、探求の最前線の情報を、仲間である君にだけ、こっそり共有しているよ。

君も、僕の探求仲間になって、一緒に未来を覗きに行かないかい? 下のボタンから、秘密基地の扉を開けてみてね!

コメント